米国ホロコースト記念博物館: ダルフールの危機

米国ホロコースト記念博物館は、ホロコースト(大量虐殺)で犠牲となった人々に敬意を払うことを使命とする「生きた博物館」です。この使命を果たすため、現代世界で人道に反して行われている虐殺や犯罪の脅威に真正面から取り組んでいます。

Google Earth が初めてリリースされた 2005 年 6 月、同館の虐殺防止アカデミーでは、民族虐殺や大量虐殺の脅威について、外交政策の専門家たちがどうすればもっと効果的に情報を共有できるかを模索していました。同館は Google Earth について、「情報を整理し、説得力のある方法でタイムリーにアピールできる」点、「人道に反する虐殺や犯罪について一般の人たちに訴え、教育するための効果的な手段として利用できる」点を評価していました。

「Crisis in Darfur(ダルフールの危機)」は、米国ホロコースト記念博物館の「虐殺防止のための地図制作イニシアチブ」のプロジェクトとして、同館と Google が共同で行った初めての取り組みです。このプロジェクトから生まれた地図では、ダルフールの虐殺の様子を詳細に伝えるため、Google Earth を使用して、衛星写真にデータとマルチメディアのレイヤが重ねられています。今回の取り組みは、虐殺の脅威を世界に向けて視覚的に訴えるものになるでしょう。そして、大量虐殺に関する情報の提示や共有の仕方を今後変えていくに違いありません。

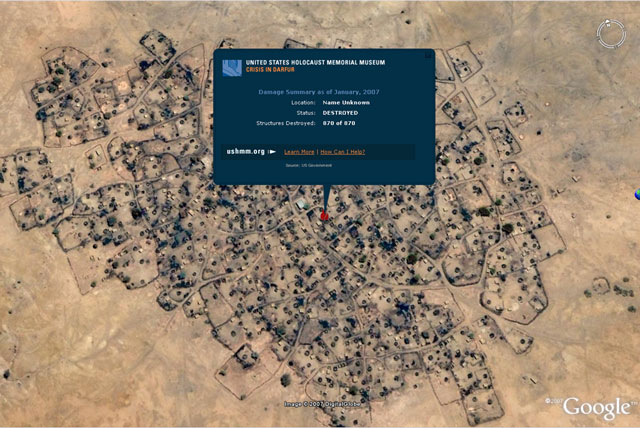

ダルフール紛争では、スーダン西部のダルフール地域に住んでいた 30 万人余りの人々が殺され、250 万人が家を追われました。地域全体で 1,600 以上の村落が損害を受け、一部は完全に破壊されてしまいました。家を追われた人たちは未だに死と隣合わせの日々を過ごしており、ダルフールの残りの村でも暴力が絶えることがありません。難民キャンプも、同地域から隣国チャドにわたって広がっています。

虐殺者たちは、たいていは自らの行為を認めようとしないか、または世間を欺こうとします。スーダン政府は、ダルフールでは「内乱」によって 9,000 人未満が殺害されたと主張していますが、そうした主張は、世界中の人々が高解像度の衛星写真やその他の明白な証拠を見ることができれば容易に覆されます。これまでは、それらの写真や証拠データは、少数の限られた人にしか公開されていませんでしたが、今では誰もが Google Earth を使ってダルフール地域を拡大表示し、多くの村が破壊されている現状を確認することができます。

活用方法

本格的な開発が始まったのは、国際ボランティア組織である BrightEarth プロジェクトが結成されたときでした。その目的は、世界中の市民が弱い立場の人々をより効果的に守っていくうえで、Google Earth をはじめとする最新の地図作成ツールがどのように役立つのかを模索することです。このプロジェクトには博物館のスタッフのほか、デクラン バトラー氏(ネイチャー誌の上級サイエンス レポーター)、人気ブログ www.ogleearth.com を運営するステファン ギーンス氏、GIS の専門家ミケル マロン氏、ティモシー カロ=ブルース氏、ブライアン ティモニー氏が参加しました。

同館は、国連の各機関、米国国務省、非政府組織と協力し、これまで紙の地図、表、文書などさまざまな形式で散在していたデータを入手しました。

博物館のスタッフや BrightEarth のボランティアたちは 1 年余りをかけて、破壊された村、各地の難民キャンプ、人道援助の状況などのデータを集め、2006 年初旬に初稿版の KML レイヤを作成しました。このとき初めて、こうした写真、データ、マルチメディアのすべてが 1 か所に集められたのです。

しかし、高解像度の写真がなかったため、Google Earth を使ったとしても、従来の地図より幾分マシという程度でした。Google はダルフール地域の写真の入手を最優先事項として取り組むことに同意し、2006 年秋から 2007 年春にかけて、Google Earth チームが広範なダルフール一帯の写真を高解像度写真に更新しました。

写真だけでは攻撃を受けた村を特定することはできませんし、データだけではダルフールにおける攻撃の全体像はわかっても、個々の村落や移住地に対する影響を把握することはできませんでした。そこで、写真とデータを組み合わせることで、それぞれの説得力をさらに強めることができました。

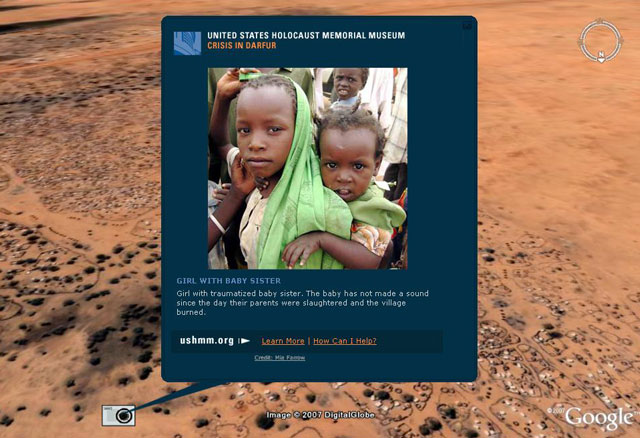

黒焦げになった村々の残骸の写真は、地域に点在する数十万の難民キャンプのテントとともに、破壊とその影響がどれほどのものなのかを物語る動かし難い証拠となりました。ジオリファレンス処理された写真や動画が博物館のスタッフや著名な国際写真家から提供されたほか、アムネスティ インターナショナルからの証言が集められた結果、村落での出来事がより具体的で説得力のあるものとなりました。

「ダルフールの危機」は、Google Earth を通じて虐殺犠牲者の人間性回復を支援する同館初の取り組みです。現在、同館ではレイヤ更新のための画期的な方法の開発に取り組んでおり、生存者や救援従事者、そして、ダルフールをはじめ世界中で虐殺の脅威にさらされている人々への支援を深め、現状を伝える努力を続けています。

“

“ダルフールで被害を受けたり、破壊されたりした 1,600 余りの村の一つ。10 万戸以上の家が破壊された。

”これからは、誰もが『知らない、わからない』とは言えなくなります。このツールは地球上のとても暗い片隅に光を当てるライトとして、間接的ながら犠牲者の保護に役立つことでしょう。いわばダビデとゴリアテの戦いのようなもので、Google Earth がダビデに強力な武器を授けてくれたのです。

”ジョン プレンダーガスト(国際危機グループ): ワシントン ポスト、2007 年 4 月 14 日

成果

Google Earth が、同館のレイヤを Google Earth のすべてのユーザーに向けたデフォルトのコンテンツとして取り上げることに同意した時点で、このプロジェクトが世界中に大きな影響を与えるであろうことは明らかでした。

「ダルフールの危機」プロジェクトが開始されたのは 2007 年 4 月 10 日のことです。このニュースは世界中で取り上げられ、英語圏だけでも 500 のメディアがその情報を伝え、オランダからアラビア諸国に至る世界各国で話題となりました。さらに数百のブログで取り上げられ、教師、支援者、活動家たちが定期的に Google Earth を利用して虐殺の状況を伝えるようになりました。また 100 万を超える人々が同館のウェブサイトから他のレイヤをダウンロードし、10 万を超える人々が支援方法を知るために「What Can I Do?」ページにアクセスしています。

プロジェクト開始から 2 か月が経過した後も、同館のウェブサイトへのトラフィックは以前より 50% 増加していました。このプロジェクトは同館のサイトから世界中に広く知れ渡り、米国外からの訪問者の割合は 1 年間で 25% から 46% へと急増し、スーダンからのアクセス数だけでも 10 倍以上に増えました。

こうした反応は、世界中のウェブユーザーが、世界各地で起きていることをより有意義かつ身近な方法で知るための応用技術を渇望していることを示しています。Google Earth のユーザーは、これまでどおり自宅付近を拡大表示したり、レストランを探したり、都市を 3D 表示したりして楽しむことができますが、さらに今後は、ダルフールで何が起きているのかを自分の目で確かめることで、「仮想地球」が秘める大きな可能性も理解できるようになります。

国連の各機関や非政府組織の間でも、現場や本部で、重要な情報の整理や共有に Google Earth が使われ始めています。しかし、虐殺防止手段としての Google Earth の利用は、まだ限定的なものにとどまっています。

Google Earth を一般参加型の Web 2.0 のアプローチと組み合わせれば、さまざまなコミュニティが集まってコラボレーションを柔軟に行ったり、重要な情報を共有したり、新たな視点で世界を眺めたりできるようになり、活動の即応性や早期警戒の改革につなげることができます。

衛星写真へのアクセス速度が大幅に向上すれば、世界中の人々が Google Earth を利用して虐殺の恐れがある地域を監視し、組織の即応性を効果的に強化できる可能性があります。遠隔地の写真がもっと利用されるようになれば、虐殺を企てる者に対して、「市民への虐殺行為を国際社会に隠すことはできない」と知らしめるのに役立つかもしれません。さらに、こうした取り組みによって、信頼性が高く、世界中からアクセスが可能な情報を公に記録できるようになる可能性があります。そうした記録は、人道に対する犯罪、虐殺、その他の虐待行為について責任の所在を裏付けるものとなります。

“

“ダルフールの子供たち

”